如果某个便利店某个货柜上的某个商品摆了几个月都无人问津最后变了质被直接扔了的话,那么,这个商品背后的一切业务活动没有价值。

说得再直接一点,数字化转型的目的就是让客户觉得有价值。如果花了几千万导入一个数字化系统,但对交付产品及服务没有任何提升,客户不满意,那有啥用?你导入了一个50万的系统,但你交付产品或者服务的综合表现好了,客户满意,及时付款给你,这说明数字化变革有价值。

总之,企业的业务活动不论是数字化还是非数字化,每一个业务活动都要产生可以量化的价值,而且得基于客户的视角。

以前,市场环境比较稳定,标准化产品多,流程一旦设计好了,无需频繁变化,用手动的方式下单跟单,客户也满意。今天,市场环境变化越来越快了,客户一天一个样,大多数产品需要定制的,订单的数量也少,客户的要求更高了。显然,企业还用过去的方法来服务客户就力不从心了。

那么,企业如何借助起数字化技术为客户创造价值呢?

我们可以从企业的内部管理说起。

假如有这样一个超人存在,他一个人可以干完一个企业全部的任务。那么企业无需招募那么多人,也无需搭建这么多的流程。但是,这样的超人不存在,企业无论是交付一个产品还是交付一项服务得由很多人来完成,而且企业的规模越大,人就越多。

为了实现任务专门化,需要对这么多人进行分组,这样就形成了“职能部门”。由于每个职能部门有自己的使命。这样,部门与部门之间会有分歧,时间久了还会形成部门墙。

企业为了实现高效运作,必须想办法打通这一堵墙。这样就需要设计流程,把这些隔开的职能部门连成一条线,看起来就像一个超人一样。

但是,光有了流程,还不行。由于人的主观能动性强,可能不按流程执行,因此,还需要设计业务规则,比如规定计划部门某个计划员在3天内完成需求预测等,同时,还要制定指标来考量这个计划员按照设计的流程执行完成后结果如何,比如,准确率达70%等。

然而,光这些还不够,如果没有数据,没有电脑,计划人员的工作没法展开。要想计划人员如期达成考核指标,还必须布局一堆基础设施支撑任务落地。

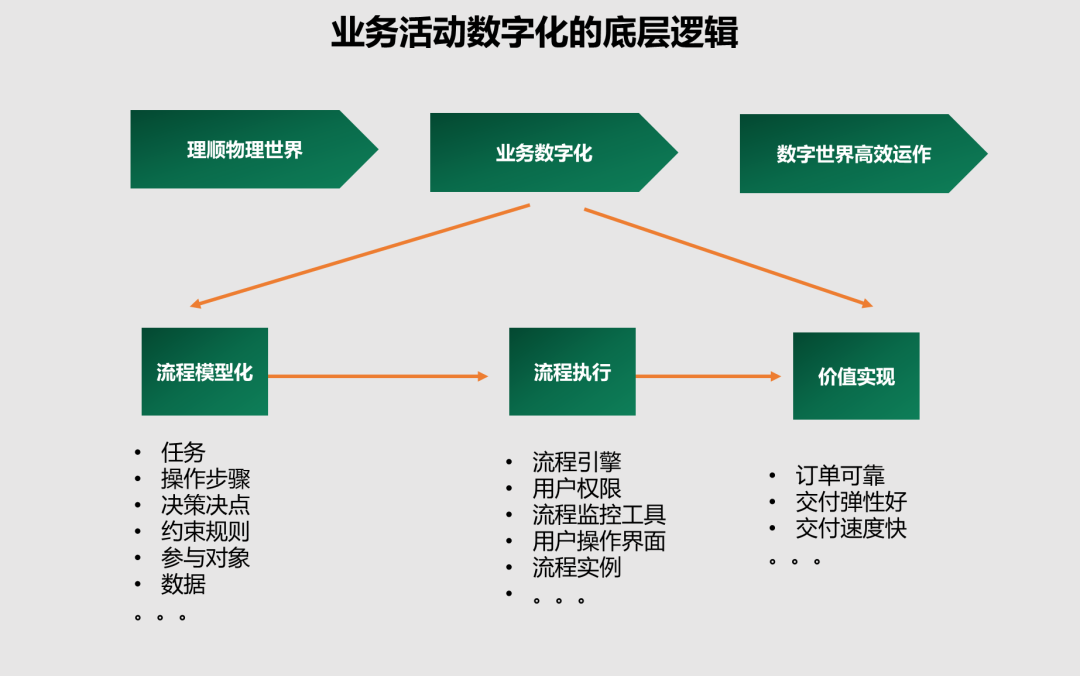

说到这里,我们基本上可以用一张简图来展示企业数字化转型的底层逻辑了。

通过这个图,我们可以很明显地看到,如果物理世界是一团糟,通过流程符号BPMN进行流程翻译得到的流程模型BPM也是一团糟。如果流程模型里面的要素不完整,比如,约束规则不清晰,数据缺失,决策点不清晰,决策权限不明确等,那么即便引入再先进的数字化技术(比如,流程引擎,流程监控工具等)都没有用,用户界面设计得再漂亮也只是一副没有内涵的皮囊罢了。

说到这里,我们就明白了,数字化世界高效运作的前提得把物理世界的业务流程理顺。

那么,怎么把业务流程理顺?

我们在帮客户梳理业务流程的时候经常哭笑不得。该有的没有,不该有的整了一堆在那儿。流程多了,投入就跟着大了,而且风险也大了。流程缺失了,业务运作就会出现断点,跨部门没法协同了,互相就扯皮,内耗大。

那么,如何做到流程不多也不少呢?我在前面的文章流程再造 | “适度”是企业建设流程的一种哲学思想里面提到了一个适度原则,但我没有从全价值链来剖析。

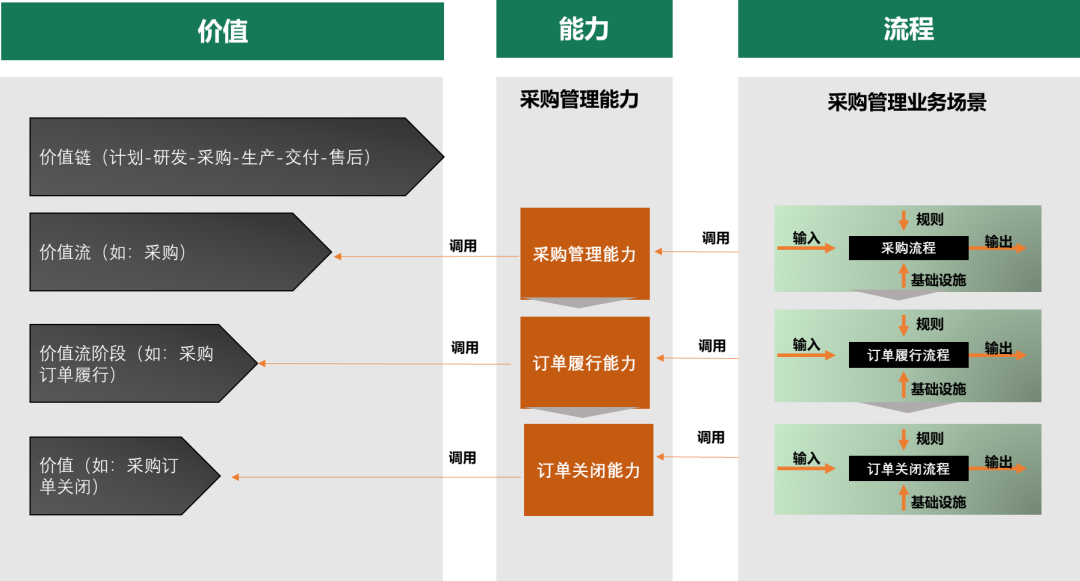

今天,让我们基于价值链来进行剖析,由于比较抽象,直接上一个图看看吧。

基于这一张简图,我们明白了企业实现价值的底层逻辑。企业要想创造价值,得建设能力来支撑,要想让能力落地,得设计流程来承载。

从价值到能力到流程,它们之间有严谨的逻辑关系。基于这样的逻辑关系来配置能力就不会出现能力冗余或者能力缺失了,基于这样的逻辑关系来设计流程也不会出现“该有的没有,不该有的却有一堆”的现象了。

企业的每一个价值都是源自价值链的。从价值链到价值流到价值流阶段再到价值,一层一层往下分解得到单个的价值。所以,能力与流程也有层级,比如:1级,2级,3级等。

所谓的数字化技术,也是一种能力。它的存在也是为了创造价值。如果企业只需要能力A,结果建设了能力A,能力B与能力C,那是一种冗余建设,价值就低;如果企业只需要能力A,结果建设了B,那就造成能力缺失,那就没有价值。

发表评论 取消回复