对AI比较关注的朋友最近肯定都被《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》刷屏了。对于未来基于AI可能产生的新形态,政策里涉及的概念包括:1.智能终端;2.智能体;3.智能原生。相关摘录如下:

1.智能终端(对应硬件)

培育产品消费新业态。推动智能终端“万物智联”,培育智能产品生态,大力发展智能网联汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能终端,打造一体化全场景覆盖的智能交互环境。加快人工智能与元宇宙、低空飞行、增材制造、脑机接口等技术融合和产品创新,探索智能产品新形态。

2.智能体(对应新的服务/服务模式)

创新服务业发展新模式。加快服务业从数字赋能的互联网服务向智能驱动的新型服务方式演进,拓展经营范围,推动现代服务业向智向新发展。探索无人服务与人工服务相结合的新模式。在软件、信息、金融、商务、法律、交通、物流、商贸等领域,推动新一代智能终端、智能体等广泛应用。

……推动软件信息服务企业智能化转型,重构产品形态和服务模式。培育人工智能应用服务商,发展“模型即服务”、“智能体即服务”等……

3.智能原生企业(对应新的企业形态/管理模式)

培育智能原生新模式新业态。鼓励有条件的企业将人工智能融入战略规划、组织架构、业务流程等,推动产业全要素智能化发展,助力传统产业改造升级,开辟战略性新兴产业和未来产业发展新赛道。大力发展智能原生技术、产品和服务体系,加快培育一批底层架构和运行逻辑基于人工智能的智能原生企业,探索全新商业模式,催生智能原生新业态。

……探索人机协同的新型组织架构和管理模式,培育发展智能代理等创新型工作形态……

通过这3个新概念,我们多少可以雾里看花,感知到接下来世界可能会发生哪些新变化。由于我的能力和视野都有限,我无法解读过多宏观内容,本篇文章只想思考一个离我最近的概念——智能体。

既然《意见》里已经明确提及“在软件、信息、金融、商务、法律、交通、物流、商贸等领域,推动新一代智能终端、智能体等广泛应用”,那么接下来被点名的行业一定会出现各种智能体。

可是,到底什么是“智能体”?虽然不是什么行业小能手,但我多少算个深度使用AI的菜鸡用户。用了那么久,体感好的大模型确实锦上添花,但目前确实没用过啥非常惊艳的正统法律智能体🥺

我相信国家见过的好东西肯定比我多多了,国家把新服务形态定义为「智能体」一定是原因的。所以本篇想盘盘我个人对「智能体」这个概念的感受。

智能体这种形态是如何产生的?

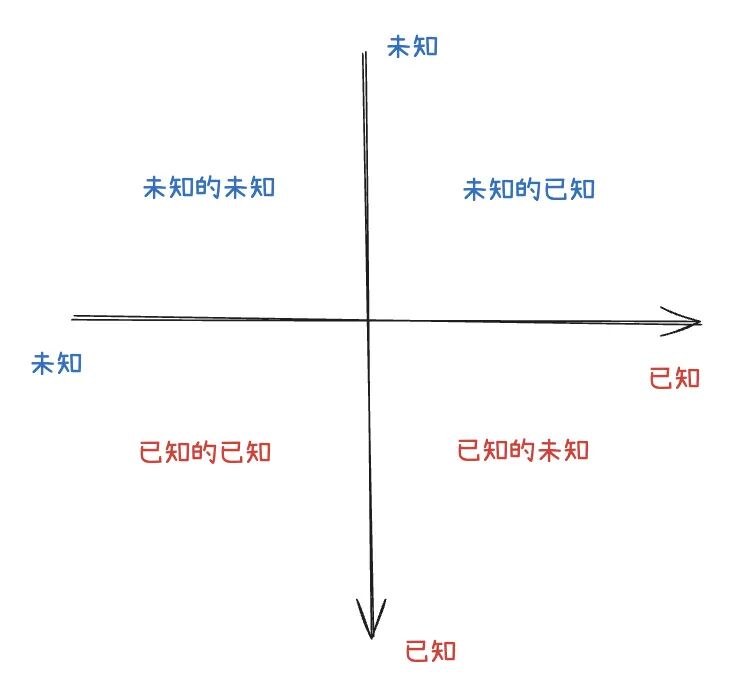

了解AI产业相关的知识我受益最深的是学到了之前没有的思考框架:怎么调用已知的能力?怎么调用尚未具有的能力?已知与未知之间存在诸多交叉地带。这种构想框架同样可以用于思考AI应用的现况及未来。

假如让我来填这个AI应用的【已知x未知四象限】,我目前这么思考:

1、已知的已知:大模型已经可以满足大部分基础工作的需求。

基础工作的范围大概是搜集、总结、生成信息;图片设计;视频生成;用代码生成产品。

2、已知的未知:大模型可以提供基础素材与信息,但想让大模型的交付实质性发挥作用,目前仍需要人类进行调试。

由此衍生出了提示词、工作流、上下文工程等概念,同时也出现了诸如coze、dify类的产品(印象很深的是dify的朋友讲过一句话:dify就是填补大模型的最后一公里),也出现了agent这种新形态。这些衍生品正是为了让AI更好地发挥已有能力。

3、未知的已知:模型能力还可以提升,但究竟可以提升到哪一步未知。

未来大模型可以聪明到直接提供服务吗?为大模型设计好的产品形态究竟是临时措施,还是必要的环节?智能终端、智能体、智能原生究竟会以怎样的具体形式出现?这些都是已知的未知。

4、未知的未知:有待探索。

我理解,智能体是种建立于【已知的未知】基础上的形态。由于目前的大模型,不论是因为产品形态还是技术水平,没办法完全适配人类工作的需求,因此需要构建新模式来让大模型更好地发挥作用。

一句话粗暴概括:简单任务大模型,复杂任务智能体。智能体的核心特征可以概括为:能够自己划分任务环节、执行任务、完成交付。

(图为manus完成任务的界面截图)

国内现有的(疑似)法律类“智能体”形态盘点

*此处只是个人做的粗糙盘点,如总结不全面/精准,欢迎友友们补充指正!;p

1、基于个人数据库的「数字分身」

23年易参做过INSSENT AI,私以为可以算作国内智能体届的鼻祖。当时INSSENT AI 主打的功能就是提供法律咨询以及帮助律师更好地完成自身的宣传推广。

到今天,承接「数字分身」功能的工具似乎是ima,不少律师会用ima做特定业务领域的“智能体”,至少形式和知识库的搭建看起来还是有模有样。

不过,这类产品更像未来可行的律师宣传工具,很难实质性成为工作工具。

2、基于特定工作任务研发的「智能体」

(1)法律检索场景:目前各老牌法律知识库均推出了检索类AI产品,Metalaw甚至开发了深度报告功能。

(2)文书起草场景:目前各老牌法律知识库均有相应产品,案牍最近也推出了合同起草模块。

(3)合同审查:案牍、法天使、alpha etc.

3、用来完成基础法律工作的al in one式「智能体」

如吾律、法智、法行宝,功能包括但不限于合同审查、发送催款函件、出具案情分析报告、法律咨询。这类产品更像是做了个小小法律模型而不是搭建智能体。

上述工具可以被称为「智能体」吗

由于我不是产品经理,只是一个普普通通的用户,我没有资格对着各家产品评头论足。只是,在面对上述工具时我有个强烈的体感:一个任务,如果好模型就可以完成得不错,我不会想到要用其他工具解决。

反面例子是,起草合同我会第一时间想到案牍,因为案牍的问题清单和条款替换功能可以提醒我遗漏考虑的内容;法律检索我可以用很多大模型完成,但一旦我对大模型生成的某些内容陷入不确定,我一定会用老牌知识库的AI产品做验证……

基于AI技术研发的产品就可以叫智能体了吗?还是说智能体应当有更高的标准和要求?

我目前还没有答案,仅以此篇文章先小小标记下这个话题。

《意见》中明确提到的数据是“到2027年,率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合,新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%”。2027年并不遥远,但我暂时还无法想象智能终端、智能体等应用普及率超70%究竟会是怎样的图景。

让我们拭目以待。

发表评论 取消回复